2022.08.30

下町×雨・みどりWS第3回 「NbSって何? 〜雨とみどりを集めて、できることを考えよう!」報告

下町×雨・みどりプロジェクト担当

図1 「『自然に根ざした解決策』とは、社会課題に効果的かつ順応的に対処する方法で、自然および改変された生態系を保護し、持続可能に管理し、回復させることで、人間の福利と生物多様性の両方に利益をもたらす行動」(IUCN,2016)

「下町で雨のゆくえを辿りながら私たちにできる小さな気候変動対策を考えましょう!」と、2022年4月から始まった下町×雨・みどりプロジェクトは、『「まち」と「水」を知る連続ワークショップ』の第3回を6月11日(土)に実施しました。一寺言問集会所(墨田区東向島)にて、木下剛先生にレクチャーをしていただき、その後雨水市民の会の事務局や近くの雨水活用施設のまち歩き、帰ってきて雨水市民の会事務局の玄関先に小さなNbSを制作するためのワークショップと、盛りだくさんな内容でした。

「NbSって何?グリーンインフラはもう古い?」

講師:木下 剛(千葉大学大学院園芸学研究院ランドスケープ・経済学准教授)

NbSとはNature-based Solutionsの略語で、日本語では「自然に根ざした解決策」と言われ、自然保護の世界最大のネットワークである国際自然保護連合(IUCN)が2016年に提唱し、世界で浸透しつつあります。日本にも支部があり、その活動を翻訳しインターネットで公開しています。7つの社会課題(気候変動、自然災害、水の安全保障、社会と経済の発展、人間の健康、食料安全保障、環境劣化と生物多様性の喪失)に効果的かつ順応的に対処することを目的とし(図1)、さらにNb Sの適用を成功させ信頼性を高めるため、2020年に8つの基準(注2)を設けています。自然及び改変された生態系を保護し、人間の福利と生物多様性の両方を対処できる行動と定義づけるため、この基準はとてもハードルが高いのですが、広く社会的合意を図りながら進め、かつ、生物多様性に貢献するために必要不可欠のものだと言っています。同じ概念で、ヨーロッパ委員会でもNbSを取り上げています(2019,2020)。

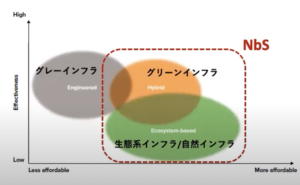

図2 極端気象(extreme weather)に対する各種アプローチの効果と実装可能性(Source:The Royal Society Science Policy Centre report 02/14を木下が加工)

日本では「グリーンインフラ」という言葉が先行していますが、国では、2015(H27)年度に閣議決定された「国土形成計画」、「第4次社会資本整備計画」から使われ始めました(注1)。木下先生もグリーンインフラを研究されていますが、NbSはさらに広い概念で、グリーンインフラはその一部と捉えられます。グリーンインフラは、人工構造物の「グレーインフラ」に対峙する言葉で、主に都市部での開発について自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能な地域づくりをすることを目指しています。生態系インフラ/自然インフラは、木下先生自身はグリーンインフラに含めて考えられていますが、国際的に見ると分けていて、持続可能な自然資本の改変を対象にしています。木下先生は、図2にその関係を図示しています。

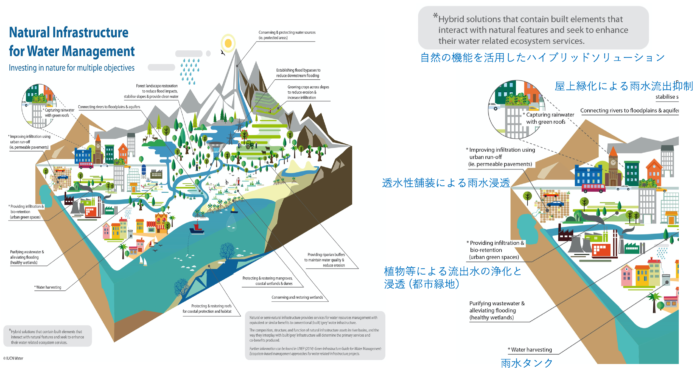

図3は、同じくIUCNによる水管理に関する自然インフラを図示したものです。野山や湖沼、海のことばかりでなく、都市部についても表しています。*印がついている部分に着目してください。文字が小さく分かりづらいので、Webあまみず編集部でまちの部分を拡大し、日本語表記をしてみました。屋上緑化、透水性舗装、都市緑地にある湿地、そして雨水タンクも明示されています。*はハイブリッドソリューションズであると注釈があります。ハイブリッドソリューションズとは、直訳すると「複合的な解決法」ですが、自然の特質と相互に作用するとともに、それらが有する水関連の生態系サービスを高めようとする、人工的要素を含むという意味です。その例として、バイオスウェル(緑溝)、植生と土壌を用いた水質の浄化、ナチュラルプール(水生植物の力も借りて水を浄化する水泳用プール)などがあります。雨庭やグリーンルーフ(緑化された屋根)などは一人ひとりがその一翼を担えます。

図3(左) 水の管理に関する自然インフラ(WISE-UP to Climate Water Infrastructure Solutions for the Volta Basin,IIUCN Water Programme)

図4(右) 図3のうちのハイブリッドソリューションズ(*印がある)部分の拡大図(Webあまみず編集部加工、翻訳)

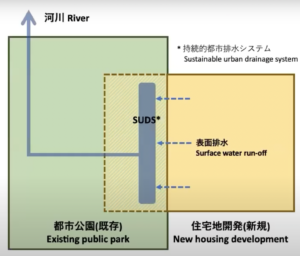

図5 住宅地の雨水排水を公園の池へ導き排水する事例(”Sheffield City Council”より、 @Takeshi Kinoshita)

図5はイギリスでの敷地を跨ぐNbSの事例です。公園の隣地に造成された住宅開発の際に、その雨水排水を公園に流し、下の池まで浸透させながら流すようにしました。開発地は分流式下水道の雨水管を敷設しなければなりませんが、公園に流した方がコストが安くなるので、公園管理者との協議により実施に至りました。イギリスでは雨水排水は下水道料金として課金されますが、浸透などをすることにより免除されるので、居住者には経済的にもメリットがあり、まさにNbSと言って良いものです。

実は、敷地を跨ぐという意味では、規模感が違いますが、日本の墨田にすでに路地尊がありました。雨を隣の民地の屋根の樋から雨水タンクに入れ、コミュニティで利用する形態が約30年も前からとっくに実施されていたのです。墨田区は元々地面に雨が染み込みにくい場所が多く、また路地園芸が盛んであるということから、現在、千葉大と墨田区の共同研究で、「雨樋プランター」を開発しています。雨樋からプランターへ直接雨を導き、余ったら樋へ戻すという仕組みです。その矢先に、雨水市民の会の方ですでにそれを実践していると知り、木下先生は驚いたそうです。

日本の下水道は「汚水私費、雨水公費」といって、汚水は特定の利用者が便益を受けるため下水道料金で賄い、雨水の排除は社会全体が便益を受けるために税金で賄われる制度です。また、建築基準法では敷地の衛生と安全のために敷地内は自己負担で下水管、下水溝、ためますなどの施設を設ける規定があります。雨水活用は自らの敷地で自己負担で雨水活用施設を導入することを推進し、国や地方自治体が支援するという形が多いです。しかし、敷地を跨いで雨水をやりとりしたり民地の雨水を公園などに利用する場合の、民地の所有者のメリットはどうなのか?その辺りの整理をしていかなければならないでしょう。自然の水循環にどのように作用するのかを見定める必要があります。

ワークショップ:小さなNbSのアイデアを考えよう

ワークショップの発表の様子

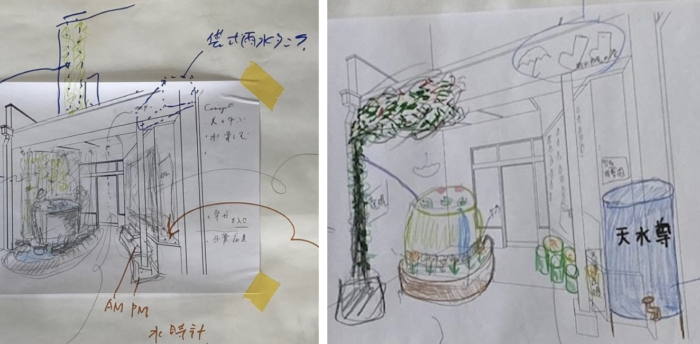

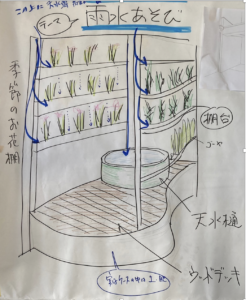

プロジェクトのモデルケースとして、まず、雨水市民の会事務局の玄関先に小さなNbSを作ろうと、参加者の皆さんに3つのグループに分かれてアイデアを出し合いまとめたものを発表してもらいました。1853年に鋳造され本所の味噌屋さんで使っていた天水桶(現在は展示のみ)を活用し、植物を豊富に使うことは共通していましたが、そのイメージはさまざまでした。発表終了後、木下先生に講評をいただきました。次回のワークショップではこのアイデアをさらに実現性のある案としていきたいと考えています。

(右)Aグループ:テーマ「雨を楽しむ&遊ぶ」。天水桶に雨水を導き、水面に映像を映し出しす。壁はグリーンカーテン。反対側には水時計の仕掛けで午前と午後が違うものが現れる。屋根部分には袋状の雨水タンクを乗せ、水量を確保する。

(左)Bグループ:テーマ「滝のある風景」。天水桶を雨水で満たし睡蓮などの植物、少し傾けて滝を作り滝の下にはプランター。水は循環させる。脇に蔓状のインパクトのある植物。天水桶に説明板を付ける。

Cグループ:左側に天水桶の周囲にウッドデッキを作り、壁は棚を設けて季節のお花やゴーヤなどで飾る。右側は天水尊の横にプランターを置き、緑のカーテンとする。

「まち」と「水」を知る連続ワークショップ

Webあまみずには、これまでに実施したワークショップのレポートがあります。

●下町×雨・みどりWS第1回 『「水」がつくったまち「すみだ・向島」を探る』報告(2022年4月29日実施)

●下町×雨・みどりWS第2回『意外と知らない?! すみだと雨の関わり』報告(2022年5月7日実施)

注1:国土形成計画(2015年8月)では、グリーンインフラを、「社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能(生物の生息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等)を活用し、持続可能で魅力ある国土づくりや地域づくりを進める。」と整理した。

注2:NbSの8つの基準: 基準1:NbSは効果的に社会的課題に取り組む 基準2:NbSのデザインは規模によって方向付けられる 基準3:NbSは、生物多様性、および、生態系の健全性に純便益をもたらす 基準4:NbSは経済的に実行可能である 基準5:NbSは、包括的で、透明性が高く、権限を与えるガバナンスプロセスに基づいている 基準6:NbSは、主目的の達成と複数便益の継続的な提供の間のトレードオフを公平に比較考量する 基準7:NbSはエビデンスに基づき、順応的に管理される 基準8:NbSは、持続可能で、適切な法域で主流化される(古田尚也氏仮訳・大正大学地域構想研究所・IUNC・『生物多様性の回復に「Nature Based Solutions」という考え方を活かすには』より)