2015.01.13

新しい概念を入れ、雨水活用技術規準を作成中

神谷 博(日本建築学会水環境運営委員会)

日本建築学会では2011年7月に「雨水活用建築ガイドライン」*1を出版しました。内容をわかりやすく多くの人に伝えるために、同時に「雨の建築道」*1も出版しました。雨水利用からより広範な雨水活用への取り組みの手引きを行おうというものでした。2011年と言えば、3月11日に東日本大地震があった年です。その教訓も盛り込んで防災対応の雨水の取り組みも見直しました。これを更に進めるべく、現在、「雨水活用技術規準」づくりに取り組んでいます。

雨水利用から雨水活用へ

建築学会は一般社団法人であり、規準と言っても公的なものではありませんが、それでも学会がつくる規準ですので、それなりの手続きを踏んだ上でつくられ、影響力も少なからずあります。雨水活用のガイドラインを踏まえて更に技術規準をつくる意味は、雨水活用の普及を図るために明確な数値基準を設けて実効性を高めようという趣旨です。その背景には地球温暖化に伴う気象変動が次第に大きくなってきて、異常気象が極端気象と呼び換えられるような状況になって来たことも大きな要因です。予測されていた通り、雨の降り方が極端になって来ているのです。そして、もうこれまでの河川や下水道だけでは対応できず、建築敷地で雨を制御しなければいけない状況になってきています。これは流域対策と呼ばれていますが、河川管理者の役割というよりはそこに住む市民すべてが関わらなければ対応できないという性質の問題です。流域の市民皆が雨を溜めなければならないのです。これを「流域市民貯留」と名付けて自主的、先駆的に取り組んでいる地域として、福岡の樋井川と東京の野川があります。しかし、その方法はまだ手探りです。

では、建築学会としてはこれに対してどう取り組めばよいのか、こうした状況に対応するための明確な目標を示さなければなりません。具体的には、例えば一般住宅の場合、どれだけの量を貯めればよいのか、その方法や用いる装置はどうすればよいのか、どういった製品を選びその費用はどうなるのか、維持管理していくにはどうすればよいのか。河川の役割を個々の家が負担しようということになると、これまでの建築のつくり方や雨水利用の考え方が大きく変わってしまいます。それ故、雨水活用とは、これまでの素朴な雨水利用から発想を飛躍させなければならない面があるのです。

新しい概念「蓄雨」

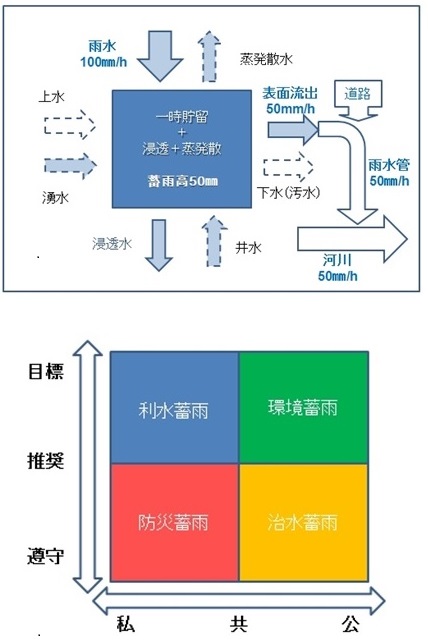

そこで、雨水活用技術規準で新たに提案する考え方として「蓄雨」(ちくう)があります。蓄雨は、建築とその敷地でできる限り雨を貯めようということであり、時間当たり100㎜を超えるような雨が降ることに対しての制御効果を持たせることを目標としています。ゲリラ豪雨の降り方は短時間に大量の降雨があるという性格があり、台風や梅雨のような長時間にわたる降雨ではありませんが、短時間に集中するために既存の下水管では排水が間に合わず、思いがけないところで内水氾濫が起きるという事態になってきています。そこで、時間当たり100㎜対応ということではなく、「蓄雨高」100㎜を目標として設定する方向で検討を進めています。蓄雨高100㎜とは何かというと、降雨時間に関係なく敷地として100㎜分の雨を溜めることができるという意味です。その地域の河川・下水道のインフラが50㎜/h整備できていれば50㎜分と見ることができます。100㎡の土地でしたら水深5㎝、5㎥になります。方法はタンクでも池でも一時的な水たまりでも何でもよく、浸透も見込めますので、戸建住宅であれば無理な数字ではありません。そして、時間差をおいて浸透、蒸発散させたり、敷地外に放流できるようにしておくというシステムです。

蓄雨には4つの側面があり、ゲリラ豪雨対策は「治水蓄雨」として位置づけています。他に「防災蓄雨」「利用蓄雨」「環境蓄雨」があります。これらを4つの雨水タンクだと考えると、「治水蓄雨」は常に空にしておいて強い雨が降った時にだけ一時的に貯めるのですが、これに対して「防災蓄雨」は非常時に備えて常に一定量の雨を貯めます。また、「利用蓄雨」は利用分を貯めつつ使って行くもので量は利用用途や使用人数などにより変動します。そして「環境蓄雨」は、敷地内の樹木や草、土などに蓄えられて地下に浸透したり、蒸発散するもので、一部は治水蓄雨としての役割も果たします。

こうした蓄雨を各戸で行うことにより、雨が降ったその場所で雨水の面的な制御ができることになります。なおかつ、利用を促進することにより、節水効果も高まり、都市全体の水循環制御に役立つのです。雨水利用をトイレや風呂などにも用いようとすると、貯留槽が大きくなり費用負担がかかることから住宅での普及は進んでいませんが、治水蓄雨で大きな容量の貯留槽を設ける場合には、これに伴って利用蓄雨分の貯留も割安にできるメリットがでてきます。

しかし、現実問題としては、どの家でも取り組めるというものではありません。治水蓄雨や防災蓄雨、環境蓄雨は公共的な性格が強く、皆が取り組まなければいけない性格のものです。そこで、建蔽率や容積率のような、地域蓄雨率や地域蓄雨量を定めるなどの制度的な対策が必要になってきます。敷地ごとの必要蓄雨量が定められたとしても、無理なくできるところとできないところが出てきます。これに対しては、一定の地域の中で必要量を満たす「地域蓄雨」というようなトレードオフの仕組みも用意する必要があります。これに取り組むには当然費用がかかりますが、これを個人だけが負担するのは無理があります。そこに制度的な支援があれば、こうした仕組みが機能してきます。

技術規準の完成に向けて

幸い、2014年4月に「雨水の利用の推進に関する法律」(略称雨水法)が成立しました。同時に成立した水循環基本法とともに、これまでの法体系にはない新しい枠組みができました。雨水法(あまみずほう)の注目すべき点として、雨水の利用を、「あまみずのりよう」と読ませており、雨水利用(うすいりよう)ではないことを含意している*2とのことです。成立当初は、既に雨水活用の時代になっているのに「活用」の文字が入っていないことにやや不満を覚えましたが、よく聞いてみると「あまみず」としたところにその意味を込めたということだそうです。つまり、雨水法を表面的に読む限りは大したことはないとがっかりしかねないのですが、実はうまく使いこなせば発展させることもできるのです。

建築学会で提案しようとしている「蓄雨」もそうした雨水法を推進させるための決めごとの一つになると思います。法や基準で縛ればよいというものではなく、そうした様々な仕組みをつくることによってこれを手掛かりに行き詰っている現状を改善していくことが目指すべきところです。技術規準として数値目標を書き込むことは簡単ではありません。2011年につくったガイドラインが基本的な手引きにとどまったのも、その段階で数値的な根拠を裏付けるようなデータが乏しかったからです。その後、建築学会の雨水活用技術規準策定小委員会のメンバーがそれぞれ研究データを積み重ねてきた結果、ようやく数値を書き込める根拠が揃ってきたのです。

技術規準づくりは今後必要なステップを踏んで、2015年度中の完成出版を予定しています。雨水法も成立したとはいえ、これを運用して実効性を持たせていくためにはまだまだやるべきことが多く残っています。雨水の新時代は今始まったばかりです。建築学会の活動は微々たるものですが、今後、雨水市民が果たす役割はますます大きくなっていくものと思います。

*1 「雨水活用建築ガイドライン」:(社)日本建築学会 発行、「雨の建築道」:日本建築学会編・技報堂出版(株)発行

*2 雨水(うすい):下水道法第2条第1号において、「下水」とは、生活若しくは事業に起因し、若しくは付随する廃水(=汚水)又は雨水と定義している。建築基準法、都市計画法等の法律においても、雨水は汚水と同様に速やかに排除するものとして同様の概念があり、やはり「うすい」と呼んでいた。

かみや ひろし。法政大学兼任講師、建築家。雨水活用に関する「雨の建築学」「雨の建築術」「雨の建築道」(日本建築学会編)のほか、地下水の水みちを調査研究し「水みちを探る」(けやき出版、共著)「井戸と水みち」(北斗出版、共著)など。