2015.06.07

雨塾「首都水没~危ない都市東京を紐解く」 (その1)2015.4.26実施 土屋信行氏講演

土屋 信行(公益財団法人リバーフロント研究所 理事・技術参与)

雨水市民の会では雨に関する講座、雨塾を開催しています。2015年4月26日にすみだ環境ふれあい館で開催した雨塾では、「首都水没」(文春新書)を出版された土屋信行氏をお招きし、首都が洪水に襲われた場合に備えてどんな対策が講じられ、私たちは何をすべきかを考えました。本当にゼロメートル地帯や地下鉄が水没する事態にならないため、雨を溜めて下水道や川にすぐに流さない仕組みを、市民を含めてみんなで作っていかなければならないと感じました。以下は雨塾での土屋信行氏の講演の内容です。(市民活動・ふれあい館担当理事 柴早苗)

はじめに

洪水は実感を持って考えることが大切です。今の人たちは洪水体験が少ないため、その備えも希薄化していることが憂慮されます。私は父が河川関係の仕事をしており、母もカスリン台風の決壊を目の当たりにしていること等、水害は身近な存在でした。それらの事柄を多くの方に伝えるために、防災の語り部として半ば使命感を感じながら本を書いたり、講演をしたりしています。

地下が危ない~駅周辺の水没シミュレーション、心許ない備え

もし、荒川が氾濫したら水はどのように溢れていくのでしょうか。駅周辺でのシミュレーションした映像では、錦糸町駅では水深2.41m、東京駅では0.39mなどです。北千住駅では7.25mでコンコースの手すりまで水嵩が増して、その様子はリアリティがあります。さらなる問題は、地下への入口や換気口からどんどん水が入り、地下鉄、地下街、地下駐車場等、地下でつながっている施設や設備が浸水してしまいます。 例えば、北千住駅ロータリーの東京メトロ・千代田線の入口には、両脇に止水板用の設置ガイドが1m程度の高さで設けてありますが、その真ん中に鋼製の手すりがあるため、止水板を装着することができず、せっかくの設備が役に立ちません。他でも気を付けてみると役に立っていない浸水対策が多く見られます。

また、地下鉄も危険を孕んでいます。地下鉄は大江戸線を通じて、どこの地下鉄も浸水の被害が想定されます。大江戸線は障害物を避けて地下の一番深いところにあり、それができたことで全部の地下鉄がつながっているからです。 今の現場では、担当者が指示されたことを忠実にやるだけで、自ら考えようとしないため、このように甚だ心許ない備えとなっています。インターネット等でハザードマップをみて必要な水深等を把握すれば、的確な対策・対応が取れるはずですが、そのマニュアルを順守することが目的となって、現場の担当者の思考力を奪い、本来の目的を達成できなくなっているのではないでしょうか。

学ぶべき水害の教訓があるはずが…

実際の被害では、2001年に台湾北部を襲った台風ナーリー(*1)では、台北の地下鉄が水没し電気系統がだめになり復旧に3ヵ月を要しました。2012年、ニューヨークを襲ったハリケーン・サンディは、70余年ぶりの大災害でしたが、やはり地下鉄の電気系統が浸水しました。しかし、台湾の被害状況を徹底調査して対策を講じていたため、わずか1週間で地下鉄は復旧しました。電子制御盤やポイントのモーターを外して避難させ、防水型の電源キャップを嵌めるなど、ハリケーンが来る前の14時間前には地下鉄の運行を停止し、備えも万全でした。 日本の地下鉄でも様々な浸水対策が講じられています。利用者は気づいていない人が多いでしょうが、蝶番(ちょうつがい)で閉じる防水扉が要所要所に設けられています。しかし、実際水が入ってきて閉めて被害を食い止めようとする場合、たとえば例えば100人を犠牲になり、他の4万人を助けるという決断を誰が下せるでしょうか。電力会社では感電による被害防止のため、浸水する前に給電停止となるようにしています。電気が切られ照明もない地下鉄構内の中で、誰がどこにいるか確認も難しい状態で、いつ防水扉を閉められるか甚だ疑問です。駅に駅員さんは数人しかおらず、夜はガードマンだけの待機状態になるのが地下鉄の常態です。 また、水が出たら水圧も異常な強さとなり、大いに注意する必要があります。地下室のドアは内開きか引き戸にするべきで、外開きでは30、40cm以上の水嵩で開かなくなります。

*1 台風ナーリー:国際名Nari。2001年9月に沖縄近海で発生した台風で、複雑な進路をたどって台湾に上陸。日本でも平成13年台風第16号として記録的な降水や風速が観測された。

東京の地形と河川改修の変遷

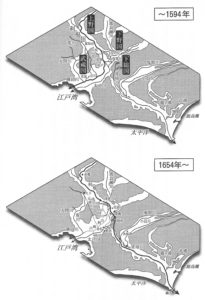

地形からこの水問題の根本を探ってみましょう。 江戸開府前の利根川は、下総台地の西側を流れ、武蔵野台地の東側を流れる荒川、入間川と最下流で合流し、住田川(隅田川)となって江戸湾に注いでいました。利根川の東側は、渡良瀬川に思川などが合流し、太日川(ふといかわ)となり利根川と並んで東京湾に注いでいました。2つの台地に挟まれて流れる河川が土砂を運び、堆積してできた沖積低地が江戸・東京を形作りました。

開府から80年くらい経つと表流河川の様相は変わってきます。利根川は渡良瀬川を経由して銚子へと注がれるよう60年の歳月をかけて人工的に流れが変えられました(利根川東遷事業、図1参照)。東北の薪や米を運んでいた船が房総半島沖でよく難破するため、犬吠崎から利根川をさかのぼり、関宿から下って、河口部の新川、小名木川、道三堀を通して日本橋へとつなげたのです。その東遷事業に合わせ、文字通り荒ぶる川の荒川も、西側を流れる入間川支流へとつなぎ、最下流の隅田川筋を流れるように直されました(荒川西遷事業)。中流域の元の利根川を古利根川、元の荒川を元荒川と呼び、関宿以降の太日川は改修して江戸川としました。

利根川は、下総台地を切り開き無理やり銚子へと付け替えて、きゃしゃな堤防で利根川と渡良瀬川を1本化したため流域が一挙に広くなりました。そのため江戸時代には、利根川は記録にあるだけでも150回近くも氾濫しています。 地表部を剥した地下水の流れをシミュレーションした地図をみると、旧利根川が流れたいた辺りは、太い川のようになり東京湾に注いでいることがわかります。

明治43年の東京大水害の後、明治45年から荒川放水路の掘削が行われ、約22㎞、幅500m、最下流は800mという川幅になり、昭和5年に完成しました。当初米国から最新鋭の掘削機を購入し、本格的な機械施工により行われました。荒川放水路と隅田川を分ける岩淵水門が設けられ、開削される前に元々道路だった所には分断しないよう橋がかけられました。

(その2へ続く)

公益財団法人リバーフロント研究所 理事・技術参与、公益財団法人えどがわ環境財団理事長、一般社団法人全日本土地区画整理士会理事、土木学会東日本大震災特別委員会タスクフォース委員、ものつくり大学非常勤講師。「首都水没」(文春新書、2014年)著。