2018.04.24

人と自然と技術の調和を目指す”エコビレッジ東松山”

柴 早苗・高橋朝子(雨水市民の会理事)

雨水市民の会の会員でもある建築家の佐藤清さんは、人が環境負荷を抑えて、等身大の技術を使い、お互いに助け合って持続可能な生活を送るコミュニティを目指す「エコビレッジ東松山」の取り組みをされています。埼玉県東松山市の敷地1000坪の古民家を買い取り、改修や増築を手作りに近い形で進めながら、近所の方々とともにコミュニティづくりを実践中です。最寄り駅は東武東上線の東松山駅ですが、バスでも不便なため、2018年3月28日、髙橋理事と車で向かいました。畑が広がり、家々が点在するのどかな雰囲気の中、庭先にある満開の桜が出迎えてくれました。大きな窓から太陽の光をたっぷり受けている母屋(写真1)がまず目につき、その手前には土蔵、別棟のコンサートホール棟(写真2)がありました。佐藤さんには、2012年にエコヴィレッジの取り組み始めの様子を講演してもらっていましたが、今は公開されていると聞き、佐藤さんの案内で見学させていただきました。

(左)写真1 エコビレッジ東松山の母屋。1階の東側がカフェ”百水”。西側は畳の部屋。2階は天窓付きのホールとなっている。

(右)写真2 奥の三角屋根が見える建物がコンサートホール棟。手前の茶色の建物は佐藤さんの作業場。

自然エネルギーを上手に使った土蔵と温室の「たまり場」

道路に近い土蔵(写真3)は、白壁が所々剥がれていたりして、外壁補修も大変だなと思いながら中に入ると、外とは打って変わったひんやり感。土壁の断熱性を実感しました。壁の周りに本棚を制作中でした(写真4)。昨年12月に亡くなられた元当会会長の辰濃和男氏の遺族の方から譲り受けた1万冊に上る蔵書を収め、「辰濃文庫」として開設するそうです。2階の半分はギャラリーにするということで、まだまだやることが満載の様子。5月にオープン予定というから大変です。

その裏手にはガラス張りの建物があります。太陽の光が燦燦と降り注ぎ、暑いくらいです。床下には20トンの雨水タンクがあり、入口近くのマンホールを開けて中を覗くとタンクの底が見えるほどに澄んでいました。暑くない頃は近所の方の「たまり場」となっていますが、春先からは暑くなりやりきれないため誰もいませんでした。カフェの周りは、温室となっていて、角にトイレ用のロータンクが据えられていました。雨水を導き、レバーを回すと1回分だけ植物に水やりができるしくみです。近所に住む養蜂家の方から蜂の巣箱を譲り受け、蜂を飼う試みもしています。温室の屋根には小さな太陽光パネルが2枚設置され、バッテリーも小型のもので事が足り、照明の電力を賄っています。大きな薪ストーブが置いてあり、それで床暖房もしていて、省エネルギーを体現しています。

トイレは土蔵との間にある階段を上った2階にあり、ロータンクが雨水用と水道用の2個ありました。雨水タンクが空になったら、水道用を使えばよいのです。

(左)写真3 昔からの土蔵の床近くに明かり窓を作り、中に自然光が入るようにした。

(右)写真4 中では故辰濃和男氏の書籍を収納する「辰濃文庫」として本棚を制作中。説明する佐藤清さん。

蚕小屋が華麗に変身したコンサートホール棟

別棟の建物はイベントをするコンサートホール棟です。昔は蚕小屋だったので鉄骨がむき出しで粗削りな印象ですが、壁面は左官屋さんが施工した土壁で、周囲の薄いベージュ色のカーテンが落ち着きを醸し出しています。また、中央には複数色でライトアップされた白幕が垂れ、大振りの花瓶に桜も活けられていて、すてきなコーディネート空間になっていました。

ピアノの演奏等のコンサート会場の他、キリスト教の説教等の場、その他多目的なイベントを行う場として使われています。それらのコミュニティの交流を通して国際色豊かな場になっているそうです。ここにも薪ストーブがあり、床暖房にも使っています。床暖房の配管等は皆佐藤さんが自前で行ったそうです。銅製の手洗い槽、灯り取りの高窓には蛍光灯のガラスの再生品、店を閉じたおでん屋さんから譲り受けた椅子、ドアの取っ手になった碍子や剣玉など、遊び心たっぷりのリサイクル品も目を引きます。隣の部屋は、今は佐藤さんの作業場となっていますが、終われば車椅子でも入れる障害者のための場所に変える予定とのこと。外から屋根を見上げると作業場の上には屋上緑化の土が見えました。

雨水活用実践中!

もちろん、建物の屋根ごとに雨水活用のためのタンクがあります(写真5)。

コンサートホール棟の南西角には前庭の畑(ナスやゴウヤ、ブドウなどを栽培)への水やり用の雨水タンクがありました。その他ブルーベリーやレモンなども植えて地域の人たちとの交流も盛んです。溜めた雨水の水質が良さそうなので母屋側にある雨水タンクの横には、プラスチックの番重を用いて上からセラミック、炭、セラミック、花こう岩の層を作り、それらを通した水が飲用できるかどうかの実験を行なっていました。コンサートホールの奥の空地には、ブロックが数段積まれていましたが、バングラデシュで雨水タンクの普及の活動をするスカイウォータープロジェクトで使う雨水タンクを試作中とのことでした。

写真5 雨水タンクがあちこちに設置されている。①母屋の屋根から集水、②コンサートホール棟の屋根から集水、③温室の屋根から集水(コンクリート製の地下タンク)、④トイレにある水道水用と雨水用のロータンク、⑤温室の水やりのために設置したロータンク

動力を使わずし尿を土に還す

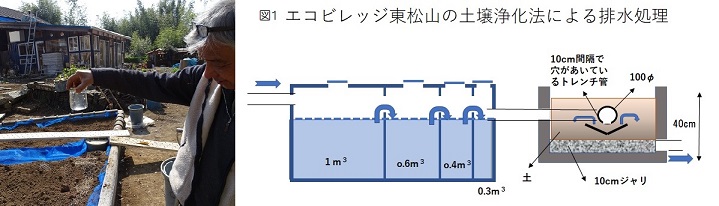

母屋の裏庭では、土壌浄化法によるトイレ排水の浄化を実験中でした。排水は4槽の沈殿槽を通じて、トレンチ管へ送ることで土の微生物によって浄化する土に還す仕組みです(図1)。その浄化の度合いを確認するため、トレンチ管の周囲をコンクリート槽で囲い、土を通した水を採水できるようにしてありました。現在は、その水を目視で観察しますが、分析機関で詳しい検査を行うそうです。実際に水を透明な容器に取って見たところ、臭いはなくほぼ澄んだ水でした(写真6)。

写真6 トイレ排水をトレンチ管から土壌に浸透するが、毛細管現象により目詰まりは起こらず、土壌による浄化が

される。最後の水は外観上は比較的きれいに見えた。

みんなが集う場、カフェ“百水”

写真7 人と自然と技術の調和を目指し家づくりや暮らし方、エネルギー問題を考え直し、温故知新と特色ある技術の融合で、新しいライフスタイルを提案します。(「エコビレッジ東松山」facebookより)

母屋の東半分はカフェ“百水”です。入口に人間が排せつする姿とseptic tank(浄化槽)などが描かれた看板があり、一目で特色あるカフェと思えます。土間だったところも含めてカフェとして改造されました。窓からの緑が目に優しく、暑い時は自然の風を取り入れて涼しく、寒い時は手作りの薪ストーブと床暖房で暖かく、ゆったりとした居心地よい空間となっています。また、カフェ内には近隣で開催されるイベントなどを知らせるチラシが様々置いてありました。

母屋の西半分は南に面して縁側と畳敷き2部屋がありますが、現在、辰濃氏の多種多様な分野の蔵書が所狭しと仮置きされていました。それらを整理分類して土蔵に収納するのは並大抵のことではなさそうです。

階段を上ると、そこも昔は蚕を飼っていたとのことで、柱にあえて残した繭がいくつか張り付いていました。むき出しの梁が力強く、天窓からも光が部屋いっぱいに注ぎ、気持ち良い空間になっていました。こちらもホールとして使う予定とのことです。

一通り案内してもらった後歓談しながら、カフェで身体に良いオーガニック料理とコーヒーを美味しくいただきました。なお、敷地内では雨水タンクが4つありますが、保健所の指導によりカフェでは水道水を使っているそうです。

エコビレッジを地域コミュニティの核にしたい

大工仕事もこなして身の丈の建築術を極める佐藤さんですが、ものづくりが本当に好きな方だと思いました。エコビレッジでの取り組みから仲間も集まってきました。土壌浄化法を通じて知り合った地元の尾崎さんという方が、数年前からボランティアで仕事を手伝ってくださっています。コンサートホール棟と母屋の間の空地にゲストハウスを建設中ですが、私たちが訪れた時にちょうど作業されていました。

エコビレッジ東松山を核に新たなコミュニティづくりも広がっています。カフェを訪れた地元の人が、一人暮らしの高齢者が助けを呼べず亡くなったと話したのをきっかけに、空き家対策も兼ねて、近隣の高齢者が数人ずつ集まって住めるようなシェアハウスのようなものをつくって活用できるようにしたいそうです。東松山市だけでも、1600人以上の対象者がいますが、昔取った杵柄で大工だった人たち等も巻き込んで改修にあたれば、働く生き甲斐にもつながります。まずは2、3戸つくればそれが先鞭となるだろうと、地域コミュニティを大事にしながら社会に貢献したいという熱い想いを語ってくださった佐藤さんでした。

エコヴィレッジ東松山 〒355-0035 埼玉県東松山市古凍451-1 ☎:090-3049-6782 カフェの定休日:木・金・土